此篇開放文章,來聊聊公司業務架構(創造營收的流程)、產品結構,及所處上下游外在產業架構,對判讀公司未來性到底重不重要?!

首先,要先談政治制度影響經濟是否巨大,能夠拆分來看嗎?

經濟與政治,兩者難以分家:

早年曾讀過前輩社論上評語:「讓政治歸政治,經濟歸經濟…」。曾天真地認為兩者可以「一刀切」;若真切得開、省事省心多了,因為變數少,就更容易觀察產業(公司)變化。但是,實際上是不可能的。

舉一個實際經歷例子。

數年前海外會唔一位證券投資銀行業高層主管,他本身是不研究航運的。但因為日常工作之動線上方便,每周 3~4 天能親眼目睹中國海港出口輪船變化。他說,川普政府 2018 年確定提高關稅前後,銜接出口海港巨型貨輪上,先是承載貨櫃數量逐月減少了,接續一年不只貨櫃量變少,通過港口中國貨輪噸位總數下降,運送本地所需的散裝船運煤與日用品也遞減。

2018 年底他憂心的說,時任美國與中國領導人都硬脾氣,擔心美中衝突將會升高。事後看來其擔心沒有錯。

公司產業結構,是該公司業績能否長遠發展的關鍵:

對資淺投資人,也不要被民生經濟能跟政治制度脫鉤這一類論點所誤導。反而,政治制度對於民生與經濟的發展影響甚鉅。大到從一個國家政體採行自由經濟,還是計畫經濟,對民營企業以及個人財富累積結果,都有明顯差異;小到一個公司組織與所處產業位置,結構等,都有絕對的影響力。

證券上,個別公司產業鏈位置(上中下游),她市占率有多少?該公司生產基地有幾座、產能有多大?各產品線營收比重變化,公司的衛星供應鏈來源與出海口客戶等等結構,都是這家公司市值能成長到多大的「結構性」議題。

講政治「制度」,就等同於談公司「結構」或「架構」。關於「結構創造(create)、道路(path)」議題,美國作者 Robert Fritz 的《The path of least resistance 》有清楚的陳述;簡單的說,結構將影響未來這家公司的未來之路。

結構會主導最後結果,再怎麼努力還是會回歸結構:

再舉一個政治上的實例,就發生在這周末。台灣 2024 年初總統暨國會大選,時代力量與台灣基進黨的不分區立委席次掛零,這是十餘年前就定下的區域與不分區立法委員的「單一選區兩票制」的影響。該制度就有利於大黨生存、不利小黨存續。

小黨政治候選人敗選感言太過於自謙了,放大格局來分析,根本不是努力夠不夠,而是結構議題(請注意,用字是“議題”)。鑑於歐洲與日本政治常出現結盟與動盪局面,我們樂見於「兩黨良性競爭」格局。台灣地理區域不大,人口數不多,政黨結構單純化有其優點(更進一步說,有其必要)。尤以詭譎的國際情勢裡,單純化的結構有利於台灣內部團結、選後迅速凝聚共識,這是台灣能在國際格局中生存下來的重點;換句話說,單一選區兩票制是一個適合台灣的好結構。

或許你反駁說,「不對啊,之前有過親民黨的三足鼎立…2020~2024 年第三勢力民眾黨還是成長的!」您說得沒錯,台灣民選制度並沒有完全封死小黨的路。「單一選區兩票制」僅是『不利』、還是保留點餘裕。親民黨與民眾黨的兩次突破,不是靠黨主席個人魅力,都跟他們曾經為自己創造新「結構」遺緒有關。

為何民眾黨能突破「兩票制」箝制?因為前任台北市長柯文哲擁有全台灣資源最豐沛、能見度又最高的台北市政資源作為壯大支點(我們姑且稱之為政治版的「阿基米德支點」)之『自開外掛做支點』的新結構效應。

柯文哲是位厲害人物;他早看清連任兩屆首都市長卸任在即,且台北市基本藍大於綠結構性未達挪移階段。所以,得及早利用市府資源為「支點」來擴增版圖;很明顯的,團隊從台北市撤出後,新取得 8 席立法委員不分區席次就是新的支點了;著眼於國會在重要法案影響力與可動用資源,通常大於單一地方市府。(註1)

結構生命期比個人壽命長,結構與制度的影響性極大:

「結構」是最重要的。有一套書是研究制度面與結構的,很值得一讀,是德國柏林自由大學的東亞學系教授余凱思的《從清帝國到習近平:中國現代化四百年(套書)》。

◎漢學家余凱思◎不從政治人物個人特質,教條地從編年史大事來闡述歷史,而是主攻「制度與結構」來剖析清帝國、太平天國、中華民國各主政組織傾滅過程,一直到近年中國興衰。

出版社介紹該套書是這樣寫的(註2):「作者特別留意經濟制度,著墨與洞見頗多,為其他中國通史類著作所少見;並盡可能將中國的發展置於國際和全球脈絡裡觀察,視野相對開闊,為本書另一特色。」

該套書首看「經濟制度與結構問題」,而不看當權者的個人強項與特質,這跟過去歷史教科書很不同。例如,該書提到,曾有美國援助的蔣介石敗北原因不在於個人特質(註3),而是蔣介石所領導的國民政府的黨政制度出了問題(註4)。反觀毛澤東領導的共黨選擇適合當下國情發展的制度(註5)。

歷史書、社會科學讀物,有助於鍛鍊敏感度;有空多看書研讀:

生活不全然只有操作與工作,“主動”空出時間,去書店買數套歷史類書籍,選個週末與平常日午後與晚上閒暇來研讀,相信能提高你對時勢判讀的敏感度。社會科學與歷史書方面,建議優先找像是德國、日本、美國、英國藉教授的中文翻譯書藉最有前瞻性與參考性。台灣中研院院士的著作也不錯,只是為了培養國際觀,看看海外學者的著作也是有必要的。

結構重要嗎?從歷史,看結構影響公司格局

讀歷史跟證券操作是有同樣脈動的。公司過往 K 線以及營收獲利財報本身就是「公司歷史」。發現週遭績效穩健投資人,都喜愛回顧公司發展歷程,及環顧產業沿革過往。會在法人說明會上提問的優秀前輩先進們,對於公司重大轉折與營運架構,至少都有一定程度了解。

這些轉折點常常是公司新產能與新設備到位,或是產品得到客戶驗證通過。轉折也有不少是重要經營主管上位、他異動了生產單位或銷售團隊,以上這些都是結構變動的例子。特別是視事實與環境而作出修正,主動做出結構改變的公司,後續會出現不同的風貌與格局。

購買過文章的會員,會知道付費內容呈現的除了【觀點】主觀意見(只有聚焦文章才有【觀點】)之外,最重要是內文分點中列出「營運結構」、「產品結構」、「產業結構」等。了解公司本身與所處外部環境結構,才有助於判斷未來。股價是變動的,觀點不可能永久適用,透過了解上述結構,在未來一段為期不短時間裡,可掌握到該公司基本潛在動向。

這是為何內文要把公司該留心架構上的差異點,特別做底線標示出來,或是以註解方式做額外說明(購買過文章的會員,知道我們以上這句話的意思)。

【注釋】

- (註1):預估是約再花 8~12 年四~六次選舉(每 2 年舉行一次選舉),就能看出是否重回兩黨為基調的競爭格局;主觀想法是,代表有單一政黨會逐步退出主舞台或弱化。

- (註2):該書中文譯本只有繁體字版本,由春山出版社在 2022 年出版。

- (註3):實際上,曾有美國援助的蔣介石是當時國民政府的軍事強人,兵力優於有前蘇聯支持的共產黨毛澤東。取自《從清帝國到習近平:中國現代化四百年(上冊)》第六章-“國共內戰”:「共黨打贏國共內戰,毫無疑問出人意料。最初,政府軍兵力為共軍兵力三倍之多,獨占空中武力,擁有威力大大優於對手的坦克和重炮。」(電子書位置 96%)

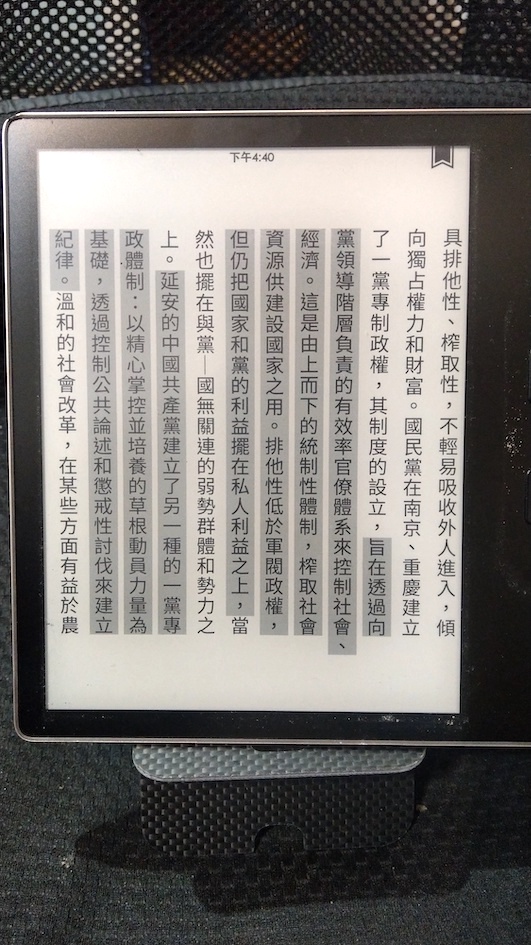

- (註4):來源取自《從清帝國到習近平:中國現代化四百年(上冊)》第六章〈中國戰火不斷〉:「國民黨在南京、重慶建立了一黨專制政權,其制度的設立,旨在透過向黨領導階層負責的有效率官僚體系來控制社會、經濟。這是由上而下的統制性體制,榨取社會資源供建設國家之用。」(電子書位置 97%)

- (註5):來源取自《從清帝國到習近平:中國現代化四百年(上冊)》第六章〈中國戰火不斷〉:「延安的中國共產黨建立了另一種的一黨專政體制:以精心掌控並培養的草根動員力量為基礎,透過控制公共論述和懲戒性討伐來建立紀律。溫和的社會改革,在某些方面有益於農村社會,使延安在經濟方面較具包容性。」(電子書位置 97%)

【附錄】

記得之前常在香港轉機,從港出發的機上空姐總遞來一份香港當地報紙。為了排遣時間,加上香港飛機空姐語氣向來很『幹練、果決』,沒像我們本地的華航、長榮航空姐那麼親切且好聊,上機向空姐要一杯熱茶後,大部份時間就只能翻閱當地報紙。

從大英國協治理一直到 1997 後近代,香港從未出現民選制度。我想這是養成香港人根生蒂固重視民生與金融議題的閱讀習慣。因此香港報紙通常將「本港經濟」、民生層面議題置於頭版。

香港做為當年亞太金融中心,甚至是美國、中國、歐洲政經情勢分析,都是頭版頭題(最顯著位置)。翻閱內頁還有分析師直接講解個股操作等,當年香港報紙證券版做得非常到位;分析師文章也常帶到美國、歐洲政治人物新出台政策,對於香港金融影響在何處。

從疫情之前一年迄今沒再經過赤臘角機場,不確定這幾年紙本報紙編排風格有沒有改變(會員中有人近年仍閱讀過香港發刊報紙的,請文章末的回應區留言給我們)。