副標題:美國斡旋,以色列/沙烏地等伊斯蘭國家若簽伯亞伯拉罕協議,可穩中東

中東重要國家之一的伊朗(Iran)在上(12)月 29 日從德黑蘭集市開始的商家民眾抗議迄今兩週,主因 2025 年底經商為主的波斯族裔抗議物價高漲、貨幣里亞爾大幅貶值的反政府示威;2025 年底已蔓延至多個城鎮。2026 年本(1)月 9 日深夜、10 日局勢再度升高,已升級至全國性抗議活動,各重要市的人潮湧上街頭,除了最早的首都德黑蘭(Tehran)主要街道與大型廣場,大規模抗議在各地發起,有東部第二大城市馬什哈德市(是政治領袖哈米尼出生地),南部第六大城設拉子(Shiraz),地處偏北歷史悠久的絲綢古鎮哈馬丹(Hamadan)與阿拉克(Arak),北部城市阿瓦士(Ahvaz;第七大城),中部第三大城伊斯法罕(Isfahan)與其鄰近的亞茲德市(Yazd),南部港口阿巴斯(Bandar Abbas;扼守波斯灣荷姆茲海峽) 。雖然伊朗神權政府刻意關閉網路並在各大城市拉閘斷電,以阻止人民散布訊息與號召,但透過星鏈網路,不少抗爭影片與照片流入社群網站裡(◎連結◎)。

伊朗人民歷年抗爭,多與民生經濟有關。2017 年底至 2018 年初,食品價格飛漲而暴發一輪「雞蛋革命」、不滿雞蛋短缺引起。2019 年 11 月又暴發汽油漲價引發動盪;政府突然把汽油價格提高 50% 到 2 倍,民眾抗議騷亂遍及上百座城市,當局鐵腕鎮壓、人權團體組織預估至少 300 多人喪命。但另有估計超過一千多人死亡,是伊朗歷年流血最多的一次而被稱作「血色十一月(Bloody November)」。

2022 年九月「頭巾革命」捲土重來則起因庫爾德族女子沒按規定戴頭巾,被伊朗「道德警察」逮捕後兩天後死亡,同樣讓抗議席捲伊朗多個城鎮、造成民眾約 50 死與百名婦女被逮捕。

儘管人民歷年抗爭起因於民生訴求,但革命衛隊對付自家人民殘酷鎮壓卻為了「穩定政局」。

去年 6 月份與以色列的 12 日戰爭且遭美軍清剿地下濃縮鈾工廠、算是吞敗。伊朗當局跟以色列協議停火後,就馬上回過頭來對付國內民眾;在庫爾德地區大量捉捕人民,並處罰德黑蘭波斯商人、要求復工。據報導◎連結◎,神權政府六月與以色列停火後,當局以資敵或通敵名義大量公開處決人民,也包含之前幾年陳年舊案而被關押的民眾。據聯合國報告指出,2025 年前九月有超過千人被處決,創下伊朗伊斯蘭革命四十多年以來最高紀錄。累積多年政府與革命衛隊作為,早在伊朗老百姓心中埋下決心抗暴的種子。加上此次發起抗議的是社會地位、經濟實力與政治影響力僅次於統治者的「波斯商人階層」所發起,就不難理解 2025 年底到 2026 年初全國大範圍抗議浪潮原因,已從民生議題迅速轉為反抗神權政府的正當性。

伊朗神權政府 2025 年底、2026 年初失去控制力的背後遠因:

這裡需要為伊朗人口結構作解讀,才能根本了解為何此次抗議會迅速蔓延全國。波斯人(Persian/Fars)佔伊朗人口約 61%,在政治/行政與大城市核心(德黑蘭圈)影響力最大,高於以政經與體制內菁英為主的亞塞拜然人(Azeri)的 16%。同時,波斯商辦是供養清真寺的真正經濟力量;清真寺是各地民眾宗教信仰中心,因此當德黑蘭波斯商家的群體發動了抗爭,動員民眾的力量就特別強大。伊朗在廿世紀的兩次革命,波斯立憲革命(1905-1911,在卡札爾王朝期間)與伊斯蘭革命(1979,何梅尼神權政府推翻巴勒維王朝),都跟波斯商人群體動員支持有關。

伊朗地理位置處於中東與中亞中心點,影響地區穩定性甚鉅:

前美國家安全顧問布里辛斯基(Zbigniew Brzeziński;1928-2017)著作〈大棋盤〉(The Grand Chessboard;1997 年英文版。繁中版於 1998 年初刷、由立緒文化事業有限公司出版)第二章「歐亞大棋盤」裡有一張{全球可能溢出動亂地區 (The Global Zone of Percolating Violence) }地圖。

這張圖圈出 Percolating Violence 範圍,在俄羅斯以南,中國新疆以西,印度西北部以北,埃及與蘇丹以東,地中海東岸/黑海/烏克蘭以東位置。這布氏書中所寫蔓延性暴力範圍中心點,正是近日各社群網站影片與討論度極火熱的伊朗(Iran)。

如果地理位置居於此中心點的伊朗,能從一個長期與沙烏地阿拉伯、約旦等多數穆斯林國家相處不和睦,更與以色列交惡的伊斯蘭神權政府,轉為立場相對溫和的政體,對於整體中東局勢會大大緩和。這也是美國、歐洲、印度等 G20 絕大部份國家所樂見局面(中國與俄羅斯應該除外)。

對於投資人來說,我們要看的是影響與未來發展。如果伊朗政局在 2026 年初有明顯變動,對於串連歐洲、遠東這一條「中東新經濟走廊」有什麼啟發,以及關注這一條新的經濟管道背後平台的相關各國的外交基礎「亞伯拉罕協議」。

本文就以下就下面的 7 個章節來說明,就從「亞伯拉罕協議」與「中東新經濟走廊」說起,後面再回頭透析未來的伊朗局勢,以及國際信譽佳的智庫的看法。

本文全部各節“索引”如下 →

以下為本篇分析文章『快速索引點擊區』,按下標題可以快速抵達內文章節,各章節末尾並設有返回鍵,可重新回到此索引處。

(一)亞伯拉罕協議的推動背景、歷史與現況:

(二)中東新經濟走廊(IMEC)的發展現況與潛在影響

(三)伊朗政局變動回顧與神權政府結構

(四)伊朗經濟困境:衰退原因、通膨惡化與社會張力

(五)美國對伊朗的制裁效應:對外貿易、能源與國際關係

(六)美歐智庫觀點彙整:中東和平、以阿正常化與經濟整合前景

(七)2026年伊朗政府換屆與中東新面貌展望

(一)亞伯拉罕協議的推動背景、歷史與現況:

背景與歷史: 亞伯拉罕協議(Abraham Accords)於 2020 年在美國川普政府斡旋下啟動,標誌著以色列與多個阿拉伯國家關係正常化的新篇章 。在此之前,阿拉伯國家與以色列長期處於敵對狀態,除了埃及(1979 年簽署和平條約)和約旦(1994 年和平條約)之外,其他阿拉伯國家未與以色列建立正式外交關係。川普政府自上任後積極倡議「中東和平進程」,試圖透過共同利益來促成以色列與阿拉伯國家改善關係 。終於在 2020 年 9 月,首批簽署亞伯拉罕協議的國家包括阿拉伯聯合大公國(UAE)與巴林王國,兩國與以色列正式建立邦交 。隨後,蘇丹和摩洛哥也陸續宣佈意願加入協議行列(蘇丹受國內政局影響進展較慢,摩洛哥則以美國承認其對西撒哈拉主權作交換) 。亞伯拉罕協議是二十一世紀中東的一項顯著創舉,被視為中東地緣政治版圖轉型的重要里程碑 。美國國務院強調,簽署協議的國家承諾促進和平、寬容與合作,這超越了傳統的阿以衝突框架,象徵地區間新的務實關係 。

協議進程與現況: 截至 2025 年,亞伯拉罕協議的效應日益顯現。以色列與簽署國在經貿、安全等領域的合作大幅成長,開啟阿拉伯與以色列關係的新篇章 。雖然2023 年的以巴衝突(哈瑪斯與以色列間的戰爭)一度令區域局勢緊張,導致以色列-沙烏地阿拉伯等潛在正常化談判暫緩,但值得注意的是,沒有任何已簽署亞伯拉罕協議的國家退出或中止協議。即使在加薩戰爭期間,協議國之間仍保持低調接觸與合作 。這顯示亞伯拉罕協議具有相當的韌性,已建立的關係網絡並未因區域衝突而瓦解 。協議簽署五年來,各國在經濟和安全領域的協調「顯著成長」,阿拉伯—以色列互動開啟了全新的階段 。以色列與阿聯酋已簽署全面經濟夥伴協定(CEPA),2023 年雙邊貿易額達到約 29.5 億美元,雙方致力於五年內將貿易提升至 100 億美元以上。以色列與巴林正推動自由貿易協定談判 ;以色列與摩洛哥的雙邊貿易在2023 年也達到約 1.16 億美元。整體而言,2023 年以色列與亞伯拉罕協議國家的年度貿易和投資總額估計已超過 100 億美元 。2021–2024 年間,以色列與亞伯拉罕協議夥伴(含埃及、約旦)的貿易額成長了約 127% 。這些經濟成果展現出區域整合的實際利益,為中東和平合作帶來了可觀的「和平紅利」。

潛在新參與國: 未來若干國家可能加入亞伯拉罕協議的行列,以進一步拓展區域和平圈。沙烏地阿拉伯被視為關鍵目標之一:美國拜登政府曾於 2023 年嘗試斡旋以沙關係正常化,提出安全保障和美以讓步以換取沙國加入,然而受制於巴以衝突和沙國內部民意,此舉在短期內尚未實現。川普政府重返執政後(2025 年)則繼續將沙烏地視為下一個可能的協議對象。專家普遍認為,沙以達成協議只是時間問題,但前提是必須平衡沙國對巴勒斯坦問題的關切及其對美國安全承諾的需求 。埃及早在 1979年即與以色列締結和平條約,如今也積極參與亞伯拉罕協議衍生的多邊對話,例如在美國主導下與以色列、阿聯酋、摩洛哥、巴林共組「尼哥夫論壇」(Negev Forum),推動區域合作 。埃及被視為中東和平進程的重要支柱,它支持更多阿拉伯國家與以色列改善關係,同時強調不可忽視巴勒斯坦問題。

黎巴嫩和敘利亞的情況則較為複雜。黎巴嫩境內有強大的什葉派武裝組織真主黨,對以色列持敵對態度,因此黎巴嫩在現政權架構下不太可能近期與以色列關係正常化。然而,有分析指出黎巴嫩長期的經濟困頓與政治僵局可能在未來迫使其尋求區域和解的新路徑。至於飽受內戰蹂躪的敘利亞,2023 年起阿拉伯國家陸續恢復與阿塞德政權的往來,但以色列與敘利亞仍處於敵對。然而展望 2026 年後,若敘利亞政權出現更迭並出現較溫和的領導人(例如假設中的“艾哈邁德.沙拉”總統),不排除敘利亞朝向與以色列簽署「互不敵對協議」甚至逐步正常化的可能性 。華盛頓智庫指出,2025 年敘利亞新政府領袖在聯合國露面並積極展開區域外交,包括與沙烏地和美國官員接觸,釋放出敘利亞願融入區域新秩序的訊號 。若敘利亞未來放棄對抗路線,聚焦重建經濟並平衡各方利益,則以色列與敘利亞有可能透過第三方斡旋達成某種程度的和解或非正式和平。土耳其則已在 2022 年與以色列恢復大使級外交關係,雙方關係回暖。土耳其本非亞伯拉罕協議範疇(因其早在 1949 年就承認以色列),但在區域新形勢下,土耳其也積極改善與以色列的合作,尤其在能源和經貿領域。未來土耳其可能參與亞伯拉罕協議框架下的多邊經濟專案(如區域基建或能源走廊)。

中亞國家的加入:最值得注意的是,2025 年亞伯拉罕協議的版圖已突破中東範圍,延伸至中亞穆斯林國家。哈薩克在 2025 年 11 月宣佈支持亞伯拉罕協議,成為首個表態加入該框架的中亞國家 。哈薩克總統托卡耶夫出席華盛頓的「C5+1」高峰會時,與川普總統共同宣示哈薩克將加入亞伯拉罕協議。這一舉動具有象徵意義:哈薩克與以色列早在 1990 年代即有正式外交關係,因此「加入亞伯拉罕協議」並非建立新關係的突破,而是表明哈薩克願與美國及區域夥伴在該框架下合作。有分析稱,哈薩克此舉更多是為討好美國新政府和強化與以色列及海灣國家的經貿連結 。然而,此舉開啟了亞伯拉罕協議 2.0 時代:協議的未來將不再局限於阿拉伯—以色列,而可能擴展至更廣泛的穆斯林國家聯盟 。包括阿塞拜疆、烏茲別克等突厥語系國家都表達了加入意願,這些國家擁有豐富的能源與礦產資源,且逐漸與美國、以色列靠攏、遠離俄羅斯與伊朗陣營。專家指出,爭取像阿斯塔納(哈薩克)和巴庫(阿塞拜疆)這樣的區域重要角色加入,將使美國和以色列在傳統由俄羅斯、伊朗影響的中亞和高加索地區取得戰略優勢。

2025 年底的進展顯示,一個更廣泛的「泛亞伯拉罕」聯盟正在形成,其成員以穆斯林多數國家為主,合作範疇從外交延伸到經貿、安全、科技、人文等領域。這一擴容趨勢凸顯了亞伯拉罕協議的吸引力:它不僅是阿以關係正常化,更被包裝為一個以「泛亞伯拉罕」宗教與歷史連結為基礎的合作框架,試圖對抗「伊朗—反西方軸心」及中國的「一帶一路」願景,在象徵與實質兩方面為參與國提供新的未來願景。

協議影響與區域互動: 亞伯拉罕協議帶來多重戰略與經濟影響。首先,它標誌著中東地區出現「容忍與穩定」的新路線,以對抗過去因宗教和意識形態分歧造成的仇恨與教派分裂 。簽署協議的國家選擇以務實合作取代敵對對抗,這被認為是中東近代史上的重大轉折 。然而,要讓這種趨勢持續,僅雙邊友好還不夠,觀察家建議將亞伯拉罕協議升級為多邊聯盟或定期對話機制,彷彿打造一個「穆斯林國家與以色列的區域聯盟」,以共同的價值觀(如宗教寬容、反對極端主義、追求和平繁榮)作為紐帶 。有分析倡議仿照金磚國家(BRICS)的模式,讓協議國形成定期會晤、平等協商的機制,增進經貿、防務、科技、文化等實質合作。這種多邊架構將有助於鞏固協議成果,避免各國各自為政或出現重複的區域倡議 。目前,美國與以色列也致力於將亞伯拉罕協議塑造為中東地區和平與經濟整合的唯一有效平台,以取代或整合其他重疊的機制。未來協議的成功與否,將取決於其能否催生具體的合作專案,讓各國民眾在貿易、投資、旅遊、科技等方面切實受益 。

其次,亞伯拉罕協議改變了中東的戰略平衡。對以色列而言,終於打破過去「被鄰國敵視」的孤島困境,融入區域經濟網絡,也降低了未來全面戰爭的可能性。同時,協議各國之間加強情報與安全協作,共同應對伊朗及其代理人武裝構成的威脅。在伊朗核問題和地緣衝突背景下,這些新合作關係為中東提供了一道戰略防線。以色列與海灣國家分享防空預警情報、海上安全合作等都獲得進展,據報導以色列甚至在阿聯酋建立情報站。對阿拉伯國家而言,與以色列建交換取了美國更大的支持(如美國同意對阿聯酋出售先進軍備),也有助於獲取以色列的技術投資。阿聯酋、巴林等國期待以色列的創新科技和資本能帶動本國經濟多元化,實現「後石油時代」的繁榮。從經濟數據看,以阿關係正常化確實帶來顯著經濟效益:例如阿聯酋已成為以色列在中東最大的貿易夥伴,雙邊貿易額穩步攀升;巴林、摩洛哥與以色列的產業合作也從無到有,涵蓋金融、旅遊、農業等領域。

然而,亞伯拉罕協議也面臨一些挑戰與局限。首先是巴勒斯坦問題尚未解決。多數阿拉伯國家領袖在正常化同時,仍表態支持巴勒斯坦建國訴求,協議文本也提及尋求「公正、持久的以巴和平」 。然而巴勒斯坦自治政府和民眾普遍視亞伯拉罕協議為「背叛」,認為阿拉伯國家在巴勒斯坦尚未建國的情況下就與以色列關係正常化,削弱了巴勒斯坦談判籌碼。這也導致以色列與協議國的關係在民間層面尚不牢固。一旦以巴局勢緊張(如 2023 年的加薩戰爭),協議國政府就承受來自國內的輿論壓力,必須在譴責以色列與維持協議利益間拿捏平衡 。美國與歐洲智庫專家指出,除非以巴衝突有實質進展,否則中東全面整合的願景難以完全實現。其次,區域內尚有伊朗、伊拉克等國以及真主黨等非國家行為體明確反對亞伯拉罕協議,這兩國可能透過煽動衝突(如支持巴勒斯坦激進組織、葉門胡塞武裝等)來干擾協議國的和平紅利。因此,亞伯拉罕協議雖為中東帶來一線和平希望,但仍需要在紛繁複雜的區域現實中求得生存與發展。

(二)中東新經濟走廊(IMEC;印度-中東-歐洲經濟走廊)的發展現況與潛在影響

〔構想與背景〕: 「印度-中東-歐洲經濟走廊」(India-Middle East-Europe Economic Corridor,簡稱 IMEC)是2023年9月在印度新德里舉行的 G20 高峰會上,由美國、印度、歐盟等共同提出的宏大區域連通倡議 。

IMEC 計畫旨在通過鐵路和海運網絡,連接印度經由阿拉伯半島到歐洲的經濟通道 。根據目前構想,走廊路線將從印度西海岸出發,經海運至阿聯酋的港口,接著通過鐵路穿越沙烏地阿拉伯和約旦,到達以色列,再由海運連接歐洲南部(希臘或義大利) 。這條跨洲走廊被視為對中國「一帶一路」(BRI)的戰略競爭方案,是「面向標準與韌性的全球基礎建設」計畫的一部分 。IMEC 的倡議者希望藉此促進歐亞非三地經濟發展,同時提供相對繞過地緣風險的新貿易路線。由於 IMEC 可以避開現有的蘇伊士運河航道,減少對紅海水路的依賴,特別是在葉門沖突下紅海航運受胡塞武裝威脅的情況下,IMEC 被認為是對現有貿易路線的戰略備援。2023 年 9 月的倡議發布後,土耳其總統埃爾多安曾公開批評 IMEC 繞過土耳其,並推銷一條替代方案「伊拉克發展路線」(由海灣經伊拉克、土耳其連通歐洲的鐵公路走廊)。儘管存在競爭構想,IMEC 獲得了廣泛的國際關注,被形容為「具有改變遊戲規則潛力」的國際基建合作計畫 。

〔參與國家與提案內容〕: IMEC 由一系列國家和經濟體共同發起,包括印度、美國、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、法國、德國、義大利以及歐盟。這種廣泛組合顯示出跨區域、多邊合作的色彩。依計畫,IMEC 將分為兩條主線:「東部走廊」連接印度至中東(印度—海灣),「北部走廊」連接中東至歐洲(海灣—歐洲) 。在具體項目上,IMEC 涵蓋運輸基礎建設、能源輸出、數位通訊等「三大支柱」:包括興建或升級鐵路、公路和港口,以形成連貫的貨運走廊;鋪設輸電線路和清潔能源管道,促進中東油氣和氫能輸往南亞與歐洲;架設跨境光纜和數位網絡,實現沿線數位經濟合作 。由於 IMEC 由多方合力推動,其早期進展側重於協調規劃而非立即開工。各參與國已成立工作組,研究走廊線路和可行性,並盤點現有基礎設施的對接 。歐盟將IMEC 視為其「全球門戶」(Global Gateway)策略的一環,與美國「重建更好世界」(B3W)倡議相呼應,顯示西方願與印度及中東合作,提供一個不同於中國一帶一路的選項 。這也反映出地緣政治經濟競爭的新動向:IMEC 不僅是經貿通道,更被賦予在供應鏈韌性、標準規範上對抗中方主導的意味 。

發展現況(至 2025 年底):IMEC 在 2023 年提出後經歷了籌備與磨合期。

截至2025 年底或 2026 年初,區域內主要相關國家的立場與投入呈現如下態勢:

• 〔印度〕: 作為 IMEC 的東端起點,印度強力支持該走廊。莫迪政府視 IMEC 為「重塑全球連通性」的歷史機遇,積極投入外交資源推動走廊落地 。2025 年 2 月歐盟主席范德賴恩訪印時,印歐雙方重申將採取具體行動實現 IMEC 。印度希望透過IMEC 加強與西亞、歐洲的貿易往來,同時提升其在中東的經濟影響力。值得一提的是,IMEC 也契合印度「拓展全球南方」的戰略,使印度在美中競爭格局下扮演更積極角色。

〔沙烏地阿拉伯與阿聯酋〕: 沙烏地和阿聯酋作為海灣區域樞紐,對 IMEC 抱持開放態度,認為其有助於鞏固自身作為區域物流中心的地位 。沙烏地將 IMEC 納入「2030 願景」版圖,視之為經濟多元化和地緣戰略提升的機遇 。沙國正投資大規模基礎建設(如新城市 Neom、高鐵等),IMEC 若推進,沙烏地境內可能興建一條橫跨國土的貨運鐵路來銜接波斯灣與紅海港口 。阿聯酋已是區域航運和航空中心,IMEC 對其而言是現有運輸網的延伸;阿聯酋官員強調 IMEC 並非排擠中國,而是為自身經濟增添多元選項,鞏固其作為跨洲貿易樞紐的地位 。2025 年底,美國新政府(川普總統)更進一步推動與海灣的經濟合作:川普在 2025 年11月率領美國企業和科技公司訪問利雅德和阿布達比,簽署多項合作協議,包括智慧城市、5G 網絡、港口物流等領域 。這被視為美國以實際投資為 IMEC「暖身」,帶動中東新經濟走廊的發展氛圍。

•〔以色列〕: 以色列高度讚揚 IMEC 構想,稱之為「中東的祝福」,並公開點名伊朗及其盟友才是區域「詛咒」 。作為 IMEC 北線連接歐洲的關鍵節點,以色列積極投入相關準備,包括強化港口(海法港等)、研擬在境內升級鐵路至約旦邊境,甚至規劃透過和平協議將沙烏地鐵路接入約旦-以色列 。以色列在 2022 年已與約旦達成“水換電”協議(Project Prosperity,約旦向以色列供電、以色列向約旦供水),這類區域基礎建設合作被視為 IMEC 精神的體現 。以色列也與印度、阿聯酋、美國組成“I2U2”經濟合作機制,聚焦科技、糧食、基建等領域,並將 IMEC 納入議程 。以色列總理強調要讓國內基礎設施和競爭力足以勝任區域樞紐,並提議建立更多類似“合格工業區”(QIZ)的跨境產業合作,促進各國在 IMEC 框架下的經貿融合。

•〔歐洲各國〕: 歐洲國家普遍支持 IMEC,視其為強化與印度、海灣聯繫並降低對中方供應鏈依賴的機遇。法國、義大利、希臘特別關注 IMEC 在歐洲的終端選址:馬賽(法國東南部港口)、的里雅斯特(義大利東北部港口)、比雷埃夫斯(希臘港口)等地都競逐成為 IMEC 通往歐洲的門戶 。2024 年 6 月,義大利在的里雅斯特舉辦峰會推銷該市作為終點港的優勢 。歐盟在 2024 年中也啟動“印太—地中海”倡議(Indo-Mediterranean Initiative),追蹤 IMEC 進展並尋求協調區內投入 。不過,2023 年底的以巴戰爭對 IMEC 帶來一些不確定性:由於走廊線路經過以色列與約旦交界,當時加薩衝突使部分阿拉伯國對與以色列合作更趨謹慎 。但截至 2025 年底,隨戰火趨緩,各國重拾對 IMEC 的熱情,美歐與區域夥伴正討論實質啟動部分項目的可能性。

•〔其他地區〕: 土耳其強烈主張自身替代方案(如前述「伊拉克發展路線」),並積極拉攏卡達、伊拉克合作 。伊朗則被 IMEC 排除在外,且 IMEC 一定程度上繞開了伊朗領土,伊朗官方媒體對此計畫有所批評。然而,伊朗也在加緊透過與俄羅斯、中國的交通協議尋求應對,例如推動完成“國際北南運輸走廊”(INSTC)中缺失的伊朗鐵路段,以便將印度洋到俄羅斯的貨運經自己境內傳輸,與 IMEC 形成競爭。

總體來說,到 2025 年底,IMEC 尚處於規劃與早期協調階段。實體建設部分多為對接現有設施與簽署諒解備忘錄,重大新工程尚未全面動工。部分分析稱,2023 年底的中東戰事導致 IMEC「暫停」了一段時間,但隨著局勢趨穩,IMEC 在 2024 年又重新獲得動能 。川普政府上臺後,美國展現更高意願投入該計畫:川普總統在與印度總理莫迪的白宮會晤中宣稱「將共同打造史上最偉大的貿易路線之一,從印度通往以色列、義大利,延伸至美國」 。這顯示美國兩黨對 IMEC 目標有延續性。歐盟方面,亦在其—印度聯合聲明中提出要採取「具體步驟」實現 IMEC 。因此,儘管IMEC 眼下仍沒有宏偉的硬體建設成果,但政治層面的承諾和籌備正穩步推進,各方已形成共識將之作為未來數年區域經濟整合的旗艦專案。

潛在影響: 一旦 IMEC 逐步落實,可能帶來深遠的地緣經濟效應:

•〔供應鏈與物流〕: IMEC 將為歐亞非之間提供新的貨運通道,可縮短印度至歐洲的運輸時間,降低成本。例如繞過蘇伊士運河的陸海聯運,將減少海運在地中海與紅海的擁堵和風險 。在安全上,避開戰略咽喉(如荷姆茲海峽、曼德海峽)亦可降低海盜、衝突對貿易的干擾。IMEC 若成功,將重塑貨物流向:更多南亞貨品可經中東中轉至歐洲市場,而中東產油國也可經由這條走廊將能源運往南亞,形成「雙向經濟走廊」。這對全球供應鏈韌性有積極意義,有助於分散對單一航線的依賴。

• 〔中東經濟多元化〕: 對中東國家而言,IMEC 將帶來基礎建設投資和區域經濟整合的機遇。沙烏地、阿聯酋等希望藉此成為東西方貿易的中轉樞紐,發展物流、倉儲、製造等產業,減輕對能源出口的依賴。海灣國家普遍認為 IMEC 並非與中國對抗,而是為自身經濟「增量」:同時與東西方保持密切經貿聯繫 。此外,IMEC 倡導採用高標準的基建和透明融資模式,對中東國家來說可引入歐美技術和管理,提高當地項目品質,並避免過度負債。美國於 2025 年底的商業代表團簽約,正是為區域帶入先進科技和私營資本,激發 IMEC 沿線經濟活力的前奏。

• 〔地緣戰略競合〕: IMEC 也具有明顯的戰略含義,被視為西方與印度聯手在中東提供的「戰略基礎設施公共品」。它的推進將稀釋中國在該地區的影響力:許多海灣國家表明並不將 IMEC 視為與「一帶一路」對立,但認同 IMEC 能提供多元選擇 。對印度而言,IMEC 加強其連結西亞與歐洲的地位,有助於抗衡中國在南亞周邊的基建網絡。對歐美而言,IMEC 深化了與印度和中東的經貿關係,也在很大程度上把以色列與阿拉伯國家更緊密地綁定在美國陣營內。值得注意的是,IMEC 的成功需要區域穩定為前提:近期中東多場衝突(如 2023 年加薩戰爭)證明,政治動盪會直接拖慢這類多邊經濟計畫的節奏 。因此,美國也更積極介入中東外交以降溫戰火,希望為 IMEC 等合作創造有利環境 。長遠來看,IMEC 若順利實現,將成為名副其實的「新絲綢之路」,在地圖上勾勒出「印度—中東—歐洲」間前所未有的經濟紐帶,對全球經濟格局和地緣政治產生重大積極影響。

(三)伊朗政局變動回顧與神權政府結構

政權變遷回顧: 伊朗近代史經歷了劇烈的政局變遷。20世紀上半葉,伊朗處於巴勒維王朝(1925–1979年)的統治之下,由巴勒維國王實行君主制統治。巴勒維王朝後期的國王穆罕默德-禮薩.巴勒維推行「白色革命」,力圖現代化伊朗並加強王權,但也導致貧富差距和宗教勢力不滿。1979年,在廣泛的群眾革命(由伊斯蘭教士、學生、左翼等聯合推動)下,巴勒維王朝被推翻,伊朗進入伊斯蘭革命時代 。1979年4月1日,經全民公投,伊朗正式成立「伊朗伊斯蘭共和國」,由大阿亞圖拉魯霍拉.何梅尼(Ruhollah Khomeini)出任最高領袖 。何梅尼創建了一套前所未有的政教合一體制:既保留共和國體制下的總統、議會等民選機構,又引入伊斯蘭什葉派法學家統治的概念,設立「最高領袖」等神權職位掌握最終權力。何梅尼於1979–1989年間以最高領袖身份領導伊朗,在內政外交上全面實行伊斯蘭化政策,包括實施嚴格的伊斯蘭教法,對內清除異議、對外抗衡西方與伊拉克薩達姆政權等(兩伊戰爭 1980–1988 即發生於此期間)。

1989 年何梅尼逝世後,由現任阿里.哈米尼接任伊朗最高領袖 。哈米尼自1989年至今統治已超過 30 年,是伊朗政壇最具權勢和影響力的人物。期間伊朗經歷了多任民選總統(如拉夫桑賈尼、哈塔米、艾哈邁迪-內賈德、魯哈尼、萊希等),但整體國家方針皆在最高領袖的主導下進行。簡言之,1979 年革命後的伊朗政權體制與政局演變,可概括為「政教合一下的動態平衡」:宗教領袖牢控權力核心,民選機構提供一定彈性和民意出口,不時出現開明改革與保守回潮的拉鋸。展望 2026 年前後,伊朗可能面臨下一次重大政局變遷契機——高齡的哈米尼如卸任或去世,將是自 1989 年以來神權統治首次更迭最高領袖,屆時伊朗內部不同派別(強硬派、改革派、軍方等)勢必就繼任人選展開角力,這對伊朗未來路線將有決定性影響。

神權政府的組織架構與運作: 伊朗伊斯蘭共和國的政治體制獨樹一幟,融合了神權和民主元素,形成複雜的權力結構。其核心特徵是「最高領袖」制度:最高領袖(稱伊朗最高領袖,又譯最高精神領袖)是伊朗國家元首和政教合一體制的最高掌權者 。根據憲法,最高領袖由專家會議選舉產生且終身任職,在政治地位和權力上「高於民選總統,且為終身制」 。最高領袖掌握對軍隊、司法、媒體、宗教機構等的最高指揮權,擁有任免伊斯蘭革命衛隊高層、司法首長、國營媒體負責人等廣泛權力,並可透過相關機構介入立法和政策走向。現任最高領袖哈米尼自 1989 年起任職至今,對國家重大決策具有最終裁決權,被外界視為伊朗實際上的最高權威。

在最高領袖之下,伊朗設有一套複雜的機構體系以確保神權統治:

• 專家會議: 由全國選舉產生的86名伊斯蘭教士組成,任期8年。專家會議負責選舉、監督、罷免最高領袖 。理論上它可以制衡最高領袖,但實際運作中從未挑戰過現任領袖。其成員多為保守教士,符合政權需求。

• 憲法監護委員會(監護委員會): 由12名成員組成(6名教士由最高領袖任命,6名法學家由議會提名、司法長官遴選),負責審查議會通過的法案是否符合伊斯蘭教法與憲法,有權否決法律 。更關鍵的是,監護委員會擁有篩選候選人的權力:在總統、議會、專家會議選舉前,監護委員會審核登記參選人資格,經常以不符伊斯蘭忠誠或政治可靠性為由取消許多改革派或異議人士資格。這確保了民選機構的組成在可控範圍內。

• 總統與政府: 總統為民選產生,是政府首腦和行政機關負責人 。總統任期4年,可連任一次。伊朗總統掌管經濟、行政管理、部分外交事務等,但在國家安全、軍事和宗教政策上受限於最高領袖。歷任總統中,不乏務實改革派(如哈塔米、魯哈尼)與強硬保守派(如艾哈邁迪內賈德、現任萊希)。總統內閣各部長須經議會信任投票。需注意的是,總統並非三軍統帥,軍權在最高領袖手中。

• 伊斯蘭議會(議會): 亦稱人民議會,一院制,由290名議員組成,通過普選產生,任期 4 年 。議會負責立法和監督政府工作,可質詢部長和總統。但議會立法需經憲法監護委員會審核通過方可生效,且議會中保守派與改革派比例受監護委員會篩選影響。近年保守派在議會佔據多數。議長穆罕默德.巴吉爾.卡利巴夫等重要人物也多為體制內保守派。

• 確定國家利益委員會: 為調節監護委員會與議會衝突而設立的諮詢機關,由最高領袖任命數十名成員組成。當監護委員會否決議會法案而雙方僵持時,由該委員會仲裁裁決。此外,它也向最高領袖提供政策建議。委員會成員包括高級官員、軍方將領等,通常由體制元老擔任。

• 司法系統: 伊朗司法由首席大法官領導(由最高領袖任命),下設普通法院和伊斯蘭革命法庭。司法部門獨立於行政,但受最高領袖影響很大。司法體系在壓制異議、監控輿論方面扮演重要角色。

• 軍隊與安全: 伊朗武裝力量分為正規軍和伊斯蘭革命衛隊(IRGC)兩大體系。革命衛隊是伊朗革命產物,直接效忠最高領袖,掌控國防關鍵領域(彈道飛彈、境外軍事行動等)和龐大經濟資源。革命衛隊高層人事由最高領袖決定,是政權維穩柱石之一。此外還有最高國家安全委員會統籌國安決策,其決議須獲最高領袖批准生效 。伊朗體制中,安全機構(革命衛隊、情報部門等)與神權領袖關係緊密,在對內維穩和對外活動(如支持域外盟友)上擁有高度自主性。

總體而言,伊朗的神權政府架構將宗教權威置於民主選舉之上:最高領袖及其掌控的非民選機構(監護委員會、革命衛隊等)保證政權的伊斯蘭意識形態路線不偏離,而民選總統與議會則在該框架下運作,提供一定程度的行政效率和民意回饋 。這種雙軌並行體制下,最高領袖是真正的權力頂峰,而總統等民選官員的權力界限明顯受制約。例如改革派總統若試圖推動與西方和解或擴大社會自由,往往遭到監護委員會否決法案,或革命衛隊暗中抵制。相反,強硬派掌權時,體制運作則更趨統一但國際壓力增大。值得注意的是,由於最高領袖終身制且缺乏透明繼任機制,一旦現任哈米尼卸任,未來接班人選和路線將對伊朗乃至中東形勢產生重大影響。專家研判候選包括宗教保守派、革命衛隊將領等,不同繼任者可能帶來伊朗內外政策的轉向或延續。這個問題將在第 7 節進一步討論。

(四)伊朗經濟困境:衰退原因、通膨惡化與社會張力

〔近十年經濟衰退原因〕: 伊朗經濟在過去 7 至 10 年經歷了明顯的困境和衰退。2010 年代中期,隨著 2015 年伊朗與六國達成核協議(JCPOA),西方部分解除對伊制裁,伊朗經濟一度出現復甦:2016–2017 年間 GDP 成長強勁,歐洲對伊貿易一度飆升至 210 億歐元的高點 。然而,2018 年美國川普政府退出核協議並重啟嚴厲經濟制裁後,伊朗經濟迅速逆轉 。美國恢復「最大壓力」制裁,特別是對伊朗石油出口、金融銀行的次級制裁,使得外國公司為避免失去美國市場而紛紛退出伊朗,伊朗石油出口銳減、外匯收入大跌 。自 2018 年至今,制裁對伊朗經濟造成長期打擊:原油出口量從制裁前日均約 250 萬桶降至之後一度僅數十萬桶;外資投資驟減;伊朗被全球銀行 SWIFT 體系隔離,國際結算困難重重 。

除制裁外,經濟管理不善與結構性問題也是衰退的重要原因:伊朗長期依賴石油收入,產業多元化不足,民營經濟被強勢的國營與軍方企業擠壓。政府財政在石油減收後入不敷出,卻因政治需要繼續高額補貼能源與食品價格,導致財政赤字和貨幣超發並存。腐敗與低效也削弱了經濟活力,大量年輕勞動人口失業率居高不下(官方數字長期在 10% 以上)。2019 年伊朗政府試圖削減燃油補貼,引發全國性抗議和鎮壓,反映經濟困難已引起民怨沸騰。2020 年新冠疫情重創伊朗,當年經濟再度衰退,加劇了脆弱性。

〔伊朗經濟在近年陷入「滯脹」困境〕:經濟成長停滯甚至負成長,通貨膨脹卻高企不下 。例如,2022 年和 2023 年,伊朗 GDP 實際增長率在 0% 上下徘徊,而通膨率卻達到40–50%以上的驚人水平(詳見下文)。貨幣里亞爾對美元匯率屢創新低,到2023–2024 年期間在非官方市場一度跌破 1 美元兌 50 萬里亞爾,2025 年底更貶至約 142 萬里亞爾兌 1 美元 。貨幣崩潰進一步推升進口成本和通脹預期,陷入惡性循環。總結而言,近十年伊朗經濟困境的主要原因可歸納為:1)外部制裁導致石油收入銳減、國際貿易金融受阻;2)內部政策失誤如過度管制、補貼失衡、國企低效,削弱經濟韌性;3)結構單一與人口壓力導致就業不足、年輕世代機會缺乏。這些因素交織,使伊朗經濟在 2018 年後幾乎喪失成長動能。國際貨幣基金(IMF)估計,2018–2020 年間伊朗經濟累積萎縮約 12%,此後僅有微弱復甦且遠低於潛力 。

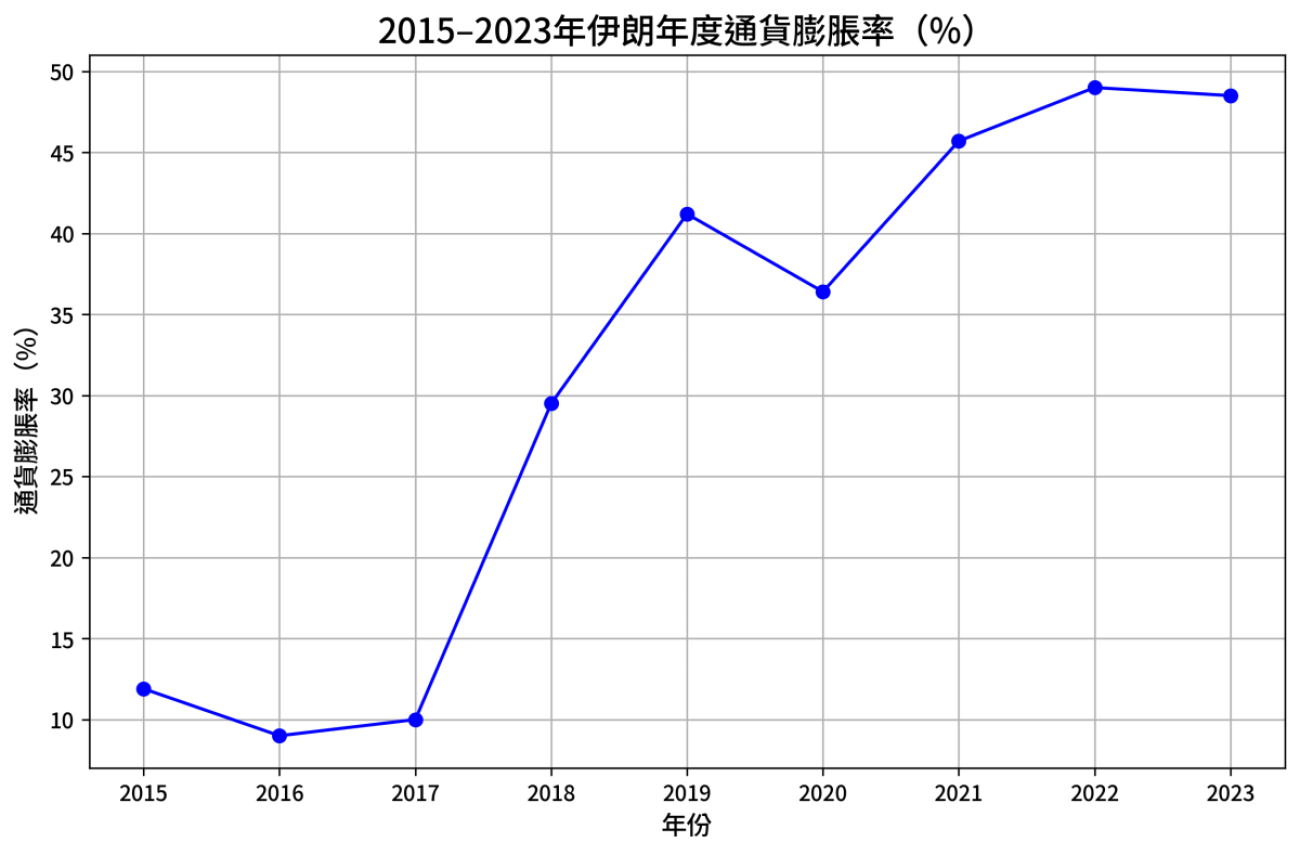

〔近三年通膨惡化數據〕: 伊朗目前面臨的最嚴峻經濟問題之一是高通貨膨脹率。近三年來(2021–2023),伊朗的通膨率居全球前列,民生物價飆漲令民眾生活艱難。根據國際貨幣基金組織(IMF)統計,伊朗的年度平均消費者物價通膨率在2021年達40.2%,2022 年進一步升至 45.7%,2023 年略降至約 40.7%,仍處於極高水準。如下圖所示,自2018年制裁恢復以來,伊朗通膨率從此前個位數/低兩位數的水平暴增到近年來的 40–50% 區間:

圖:2015–2023年伊朗年度通貨膨脹率(%) 。可見2018年後通膨率急劇攀升,最近三年維持在約 40–50% 的高位。

從更長期數據看,2016–2017 年核協議短暫生效期間,伊朗通膨曾降至約 7–9% 的相對溫和水準 。但 2018 年美國退出核協議、對伊金融制裁恢復後,里亞爾匯率暴跌,引發嚴重輸入型通膨:2018年通膨率飆至約26.9% , 2019 年達 34.8%,2020年 36.5%。 2021–2022 年則突破 40% 以上。2023年官方年均通膨約 40.7%,雖略低於前一年但仍極高 。IMF 在其《中東與中亞經濟展望》中預測,2024 年伊朗通膨約為 31.7% ,2025 年或仍高達約 29.5%。需注意官方統計或低估實際,許多民間估計伊朗實際通膨已超 50%。例如伊朗統計中心 2025 年底的數據顯示,當年 12 月食品價格同比上漲 72%,非食品商品上漲 43%。高通膨極大侵蝕人民購買力,造成廣泛經濟焦慮。

造成伊朗通膨飆升的原因,一方面是貨幣超發與匯率貶值。政府為彌補財政赤字大量印鈔,里亞爾供給膨脹,加上出口創匯下降導致貨幣貶值預期強烈,雙重作用下物價全面上揚 。另一方面,國內市場供給不足也是因素:制裁限制進口,許多原材料和耐用品短缺,推高價格。同時,政府管制價格與黑市交易並存,導致物資錯配和溢價。能源價格補貼政策的調整(如 2019 年汽油漲價)也一度引發連鎖漲價效應。

總體來說,伊朗通膨已經從經濟問題演變為社會問題:中產階級迅速貧困化,低收入家庭難以維持基本生活。這激化了民眾對政府的不滿情緒。2021 年以來多地爆發抗議示威,部分即與高物價和經濟困苦相關(例如 2022 年初雞蛋價格上漲引發群眾抗議)。高通膨亦迫使政府進行艱難抉擇:2026 財年預算草案採取緊縮策略,僅給予20% 公務員加薪(遠低於通膨),試圖抑制赤字 。但此舉又引發勞工不滿,經濟困境與政治壓力交織,形成惡性循環。

〔民族結構與社會張力〕: 伊朗人口約 8,500 萬(另有統計提約 2024-25 年人口超過 9,100 萬人),由多個民族組成,其中波斯人(Persian)是最大族群,大約佔總人口 61% 。波斯人主要分布在德黑蘭及中部省份,處於政治文化主導地位。亞塞拜然人(即阿塞里人,Azeris)是最大的少數民族,約佔 16% 。他們主要居住在西北部(西亞塞拜然省、東亞塞拜然省等),講突厥語(與土耳其語相近),多數信奉什葉派。亞塞拜然人廣泛融入伊朗社會,在商業與政壇有相當影響力,例如 1979 年革命後不少高官(如總統穆薩維、前國會議長卡魯比、革命衛隊前司令薩法維等)都具有亞塞拜然族背景 。甚至有報導稱現任最高領袖哈米尼的祖父來自亞塞拜然族村落,哈米尼可能有一半亞塞拜然血統。

庫德人約佔人口 10%,分布於西北的庫德斯坦省、克爾曼沙阿省等邊境地區 。庫德人大多是遜尼派穆斯林,語言屬印歐語系(與波斯語有親緣)。盧爾人約 6%,集中在伊朗西部的洛雷斯坦等地 。俾路支人約2%,居住在東南部與巴基斯坦接壤的錫斯坦-俾路支省 。他們多為遜尼派,長期處境貧困。阿拉伯人約佔2%,主要在西南部石油重鎮胡齊斯坦省(與伊拉克接壤)聚居 。另有圖爾克曼人(2%)、吉拉基人、馬贊德蘭人等。整體上,非波斯族群合計約佔全國四成左右。

伊朗各民族之間的關係和緊張程度長期以來是敏感問題。伊斯蘭共和國強調全體國民的宗教(伊朗 99% 人口為穆斯林)和伊朗人身份統一性,憲法規定各族一律平等,不以種族區分權利 。然而,在現實中,一些少數民族確實面臨文化和經濟邊緣化,引發社會張力。具體表現包括:地方發展失衡(少數民族聚居的邊遠省份經濟落後,失業率高,如俾路支地區長期貧困);語言權利受限(學校和官方場合主要使用波斯語,雖法律允許教授地方語言,但推廣有限) 。此外,某些少數民族對中央政府有自治與資源分配的不滿:例如阿拉伯族群抱怨胡齊斯坦豐富的石油收入沒有充分用於當地發展 ;庫德人、俾路支人等要求更大自治權甚至自決權,一些極端團體曾發起武裝叛亂(如庫德武裝、俾路支分離組織),遭政府鎮壓。

伊朗政府對民族主義訴求採取高壓政策,許多少數民族活動人士被逮捕監禁。近年經濟壓力也加劇了族群不滿。例如 2021–2022 年,俾路支省因燃料走私和貧困問題多次爆發抗議,安全部隊強力鎮壓造成傷亡。2022 年 9 月以來席捲全國的示威浪潮(起因於庫德裔女子瑪莎.阿米尼之死)中,庫德人地區與俾路支人地區成為抗議烈度最高的區域之一,顯示經濟和社會矛盾在少數民族中更為尖銳。許多庫德青年參與反政府示威,高呼「女性,生命,自由」口號;俾路支人在扎黑丹等地的大規模遊行則遭遇致命鎮壓,被稱為「血腥星期五」事件。這些都反映民族問題與經濟、政治不滿相交織。然而,大多數少數民族並非尋求分離,而是要求在伊朗國家框架內獲得更多權利保障 。例如亞塞拜然族精英多半忠於伊朗國家利益,只希望語言文化獲承認、發展機會平等;庫德族群除了少數分離組織外,多訴求文化自治與經濟公平。哈桑.魯哈尼在 2013 年競選總統時曾承諾提升少數民族參政與語言教育權,引來庫德、亞塞拜然等地選民支持。但這些承諾落實有限。

〔綜上所述〕,伊朗民族結構多元,各族群在經濟困境中感受到的痛苦不盡相同。一方面,經濟低迷和高通膨是全國性問題,波斯人和少數民族都深受其害;另一方面,少數民族聚居區往往更貧困,政府投入較少,故對現政權的不滿更強烈。這構成伊朗社會張力的一環。伊斯蘭共和國依靠宗教和民族主義相結合的論述壓制族群矛盾,但經濟壓力可能削弱這種凝聚力。如果政府無法改善經濟民生或平息族群訴求,未來民族問題可能成為撼動伊朗政局的隱憂。

(五)美國對伊朗的制裁效應:對外貿易、能源與國際關係

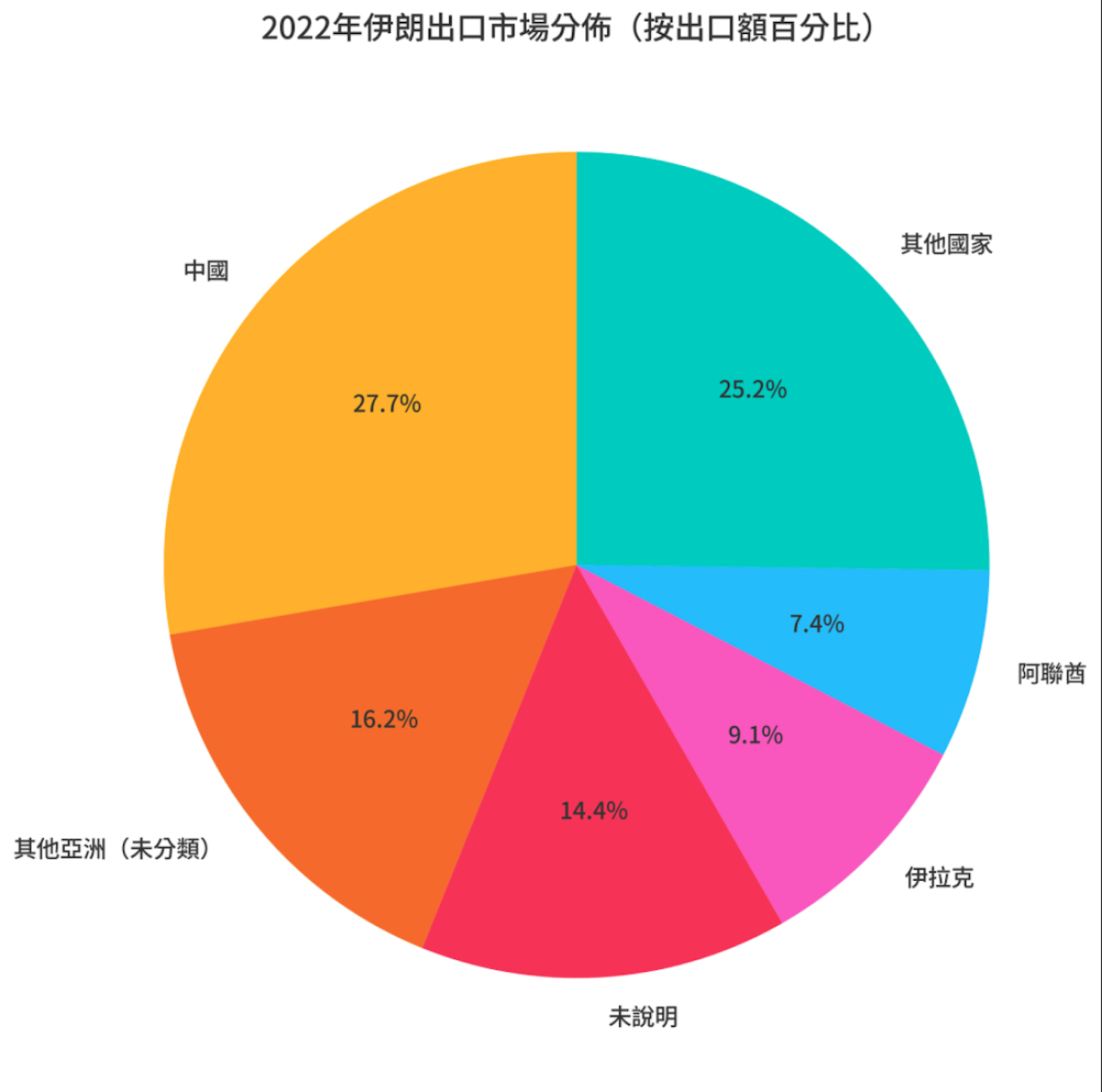

〔制裁下的進出口格局〕: 長期以來,美國及西方對伊朗實施的經濟制裁深刻影響了伊朗的對外貿易方向。在制裁壓力下,伊朗的進出口對象發生明顯轉移,亞洲特別是中國成為伊朗對外經貿的生命線。據世界銀行統計,2022 年伊朗商品出口總額約 809 億美元,其中中國是最大出口市場,佔比約 27.7%(約 224 億美元) 。中國近年大量購買伊朗石油和石化產品,即便在制裁期間透過各種灰色渠道繼續進口伊朗石油,被伊朗視為「經濟支柱」。除中國外,伊朗其他主要出口目的地包括鄰國和區域國家:如伊拉克約佔 9.1%、阿聯酋約 7.4%,以及土耳其、印度等 。值得一提的是,統計中有相當比例(約 14%)被列為“未註明國家”,顯示伊朗有不少出口透過第三方轉口或隱匿目的地,以規避制裁 。另有約 16.2% 的出口標示為“其他亞洲(未分類)”,很可能涵蓋一些未單獨列出的亞洲買家或自由貿易港交易 。如下圖所示,伊朗在制裁環境下的出口市場分布相當集中且隱晦:

圖:2022 年伊朗出口市場分佈(按出口額百分比) 。可以看到中國佔最大比重,其次有相當部分出口流向未明或經第三地轉手(“其他亞洲未分類”與“未說明”合計約30.6%),顯示為迴避制裁所採取的貿易方式。

在進口方面,伊朗主要依賴近鄰中阿聯酋和中國供應各類工業與消費品。2022 年伊朗自阿聯酋進口額約 180 億美元,佔總進口的 30.7%,位居第一;自中國進口約156 億美元,佔 26.5%。阿聯酋(特別是杜拜)一直是伊朗貨物進出口的中轉站,大量歐亞產品透過杜拜轉口至伊朗。土耳其、印度、德國也是伊朗重要進口來源,但份額相對較小(土耳其 10.4%,印度 4.6%,德國 3.2%) 。歐盟整體對伊朗出口亦大幅縮減:2017 年歐伊貿易回升時歐盟對伊出口曾達到 130 億歐元,但 2024 年降至 37 億歐元 。2025年前 9 個月,伊朗自歐盟進口僅 5.87 億歐元,比上一年同期減少 6%。這顯示歐洲企業大多退出伊朗市場,醫藥、食品等少數領域仍有往來。制裁導致伊朗貿易重心東移,「向東看」成為不得不然的選擇 。縱觀伊朗外貿:中國和阿聯酋雙雙成為伊朗最大的貿易夥伴,中國主要購買能源產品並供應工業品,阿聯酋則充當轉口樞紐 。而歐美國家在伊朗的佔比急劇萎縮,歐洲在伊朗總貿易中比重跌至不到 1 成 。這是美國次級制裁生效的直接結果——外企普遍放棄與伊朗業務以免被美國懲罰 。

〔能源貿易狀況〕: 伊朗經濟對石油和天然氣出口高度依賴。制裁前(特別是 2016–2017 年),石油出口是一大收入來源。然而 2018 年後美國祭出對伊朗石油零出口的目標,全球主要買家(歐洲、日本、印度、韓國等)停止或大幅減少購買伊油。伊朗被迫轉向灰色市場:以折扣售價通過中間商售油、使用偽裝油輪、改掛船旗等手段,將原油銷往中國、敘利亞等願意“頂風”購油的國家 。中國目前被認為是伊朗石油的最大買家。雖無官方數據,中國海關數據多未直接列入伊朗,但外界估計中國每日從伊朗購油數十萬桶,2022 年甚至達 100 萬桶/日左右峰值(後因俄羅斯石油更廉價而減少一些) 。伊朗亦透過與委內瑞拉石油互換、向敘利亞供油等方式變現能源。天然氣方面,受限於基礎設施和制裁,伊朗大規模出口受阻;目前僅對鄰國土耳其輸出部分天然氣,對伊拉克供電廠燃料等。制裁也阻礙伊朗吸引技術和資本開發其全球第二大天然氣田,致使天然氣產能未充分發揮。

值得注意的是,俄烏戰爭間接影響了伊朗能源銷路。2022 年俄羅斯受制裁後打折對中國賣油,擠占了伊朗在中國市場份額,2025 年前伊中貿易額一度下滑 。據報導,2025 年前 11 個月中伊貿易僅 90.9 億美元,較 2024 年同期減少 24%。這顯示即便在灰色市場,伊朗也面臨競爭和價格壓力。而歐洲自 2022 年起因地緣局勢重購伊朗石油的可能性增加,但美國仍阻止歐盟恢復伊朗進口,改而尋求沙烏地阿拉伯等增產填補。綜合而言,在制裁下伊朗能源出口維持在低水平,官方雖不公佈數據,IMF推算伊朗 2023 年石油日均出口約 75 萬桶,相較制裁前 2017 年的約 250 萬桶已大幅減少 。對伊朗而言,這意味著外匯收入銳減,只能更多依賴中國市場和開拓非正式管道,導致經濟更脆弱、更依賴單一夥伴。

〔對中俄等國的經濟依賴〕: 制裁背景下,伊朗與中國、俄羅斯等東方大國的經貿聯繫愈發緊密,以彌補西方市場的缺失。中國無疑是伊朗最倚重的經濟夥伴。中伊雙邊貿易額在 2010 年代曾突破 500 億美元,近年雖有所波動但中國仍是伊朗最大貿易國 。雙方於 2021 年簽署了為期 25 年的《中伊全面合作計畫》,據稱涵蓋能源、基建、安全等領域合作,象徵政治支持。不過,目前中方對伊投資因顧忌美國制裁而態度謹慎,合作計畫多停留意向層面。實際上,中國對伊朗的主要貢獻在於持續購買伊朗石油和供應制裁下物資(如通過第三方售賣工業設備、電子產品等)。伊朗經濟對中國依賴程度之高,引發其國內部分擔憂:有伊朗學者直言伊朗正被迫淪為中國的原料供給地與商品市場 。2022 年伊朗在中國對外貿易中排名僅第 38 位,顯示雙邊經貿相對中國經濟體量而言並不對等 。但對伊朗而言,中國占其對外貿易 1/4 以上,是當之無愧的經濟命脈。

俄羅斯則在地緣政治上與伊朗越走越近,但經濟聯繫相對有限。過去俄伊貿易額不高(每年幾十億美元級別),主要原因是兩國經濟結構相似(都是能源出口國而工業技術互補性低)。然而2022年俄烏戰爭以來,俄羅斯受到西方制裁,在國際體系中處境與伊朗相仿,雙方合作趨於深化。伊朗向俄羅斯提供無人機等軍事裝備,以換取俄方的政治支持和可能的投資 。兩國也討論以盧布-里亞爾結算、建立銀行聯通等抗衡美元體系的方法。俄羅斯在聯合國等場合力挺伊朗,以回報其協助。經濟上,俄企對伊朗石油和基建項目表現出興趣(如參與波斯灣天然氣田開發),但進展有限。可以說,伊朗對俄羅斯的依賴更多體現在軍事和外交上,經濟上仍主要依賴中國及周邊國。

土耳其、伊拉克等鄰國也是伊朗經濟的部分依靠。土耳其是伊朗近鄰大國,雙方保持活躍的邊境貿易與能源往來。土耳其曾在 2010 年代從伊朗大量進口天然氣,近年因美壓力減少但仍有部分購買,並成為伊朗對外走私黃金、貨幣的中轉站。伊朗從土耳其進口不少機械、日用品,土耳其未完全遵守對伊制裁,使其成為伊朗獲取歐洲商品的間接渠道之一 。伊拉克則幾乎完全依賴伊朗供電供氣,是伊朗天然氣和電力出口的重要市場(伊拉克獲美國制裁豁免得以付款)。伊朗對伊拉克出口非油氣商品也很可觀(每年約90億美元),包括食品、工業品等,是伊拉克市面商品的重要來源 。因此,儘管西方制裁收緊,伊朗仍能透過區域鄰國維持相當程度的貿易:例如 2022 年對伊拉克出口佔其出口額約 9% ,對阿聯酋約 7% ,對土耳其官方數據雖低但可能透過「未說明」部分進行。這些鄰國經常在美國壓力和自身利益間尋求平衡,某種程度上成為伊朗經濟的「減震器」。

〔美國與歐盟制裁對伊朗貿易的影響可從歐伊數據明顯看出〕:歐盟曾是伊朗石油和汽車等產品的大客戶,但 2018 年後歐洲對伊朗進口驟減到微乎其微。2024 年歐盟自伊朗進口僅 8 億歐元,比 2017 年下降了90%以上。歐洲在藥品和人道領域保留一些出口到伊朗,但因銀行恐懼遭罰,連支付都困難 。可以說,美歐制裁將伊朗踢出了全球正常貿易體系,迫使其經濟重度「東向」。這不僅造成短期損失,也對伊朗產業升級不利:歐洲長期是伊朗機械和技術來源,聯繫中斷後,伊朗難以取得先進設備,現代化進程受阻 。伊朗官員坦承,沒有歐洲技術,工業維修和更新成本驟增 。因此,伊朗經濟對中俄的依賴帶有無奈性:亞洲市場能消化部分伊朗產品,但無法取代歐美在技術上的作用 。從長遠看,伊朗希望制裁解除,恢復與歐洲正常貿易,以取得平衡發展。但在美國未改變對伊策略前,這種轉機短期難現。

〔與區域國家的互動關係〕: 伊朗在制裁下經濟孤立,但在中東地緣政治中仍是舉足輕重的力量。它通過與一些國家的經濟往來和政治結盟,形成自己的朋友圈和對抗陣營。其中,敘利亞、黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝、伊拉克部分什葉派組織構成了伊朗主導的「抵抗軸心」,伊朗向其提供財政、武器支持,雙方互為倚靠。這些關係帶有明顯的教派色彩——多為什葉派(或異派)團體,與伊朗同宗教派別。伊朗與土耳其的關係較複雜:兩國在敘利亞問題上支持敵對陣營(土耳其支持反阿塞德勢力,伊朗挺阿塞德政權),但同為區域大國且都與西方關係起伏,雙邊也維持務實合作。經濟上土耳其未參與西方制裁全面封鎖,依然與伊朗有數十億美元貿易。兩國在高加索和中亞也有競爭也有協調。總體而言,土伊屬於既競爭又合作的鄰邦關係。

俄羅斯與伊朗在敘利亞戰場上結成盟友,共同支援敘利亞阿塞德,同時都敵視美國在中東的影響。隨著 2022 年後俄伊同處被制裁陣營,兩國政治軍事合作更緊密,如前述無人機交易。但俄在敘利亞也有自己利益,俄伊在能源市場亦存在競爭(爭奪石油銷售份額),因此稱不上完全一致。敘利亞是伊朗在阿拉伯世界最親密的盟國。伊朗投入巨大代價(資金、軍事顧問甚至兵力)保住阿塞德政權,在敘設立影響網絡,期望戰後獲得經濟回報如港口經營權、磷礦開採等。但敘利亞內戰尚未完全結束,伊朗對敘的經濟輸出能力有限,目前更多是安全與軍事同盟性質,經濟上則由於伊朗自身難況難以大規模重建敘利亞。

〔與阿拉伯遜尼派國家的對立根源〕: 伊朗伊斯蘭革命以來,與沙烏地阿拉伯等遜尼派主導國關係緊張,根源在於宗教教派、地緣政治與革命意識形態三重因素。宗教上,伊朗是大國中唯一以什葉派伊斯蘭為國教的國家,自我定位為什葉穆斯林的保護者;而沙烏地等海灣君主國以遜尼派(其中沙國奉行原教旨遜尼瓦哈比派)為正統,雙方在伊斯蘭歷史上本有千年分歧。革命後伊朗高喊輸出伊斯蘭革命,鼓動海灣各國什葉派少數群體造勢,令沙烏地等極為恐懼。地緣上,伊朗和阿拉伯國競爭波斯灣霸權:伊朗自視為區域強權,不滿美國在海灣的軍事存在和沙國的影響力,雙方爭奪從海灣、葉門到黎凡特(Levant)的主導權。伊朗支持黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝等什葉派團體,就是要拓展勢力範圍,對抗以沙烏地為首的遜尼陣營。沙烏地則視伊朗擴張為頭號威脅,組建如 2015 年在葉門組建聯軍打擊胡塞、資助敘利亞反阿塞德派等予以反制。

伊朗與沙烏地的對立堪稱中東冷戰的主軸之一。雙方敵對也帶有民族因素(波斯與阿拉伯的競逐)。雙邊關係在 2023 年經中國斡旋達成和解,重新互設大使館,被視為區域緊張緩解的一步。但根本矛盾(如敘利亞、葉門局勢,海灣安全架構)尚未解決,什葉-遜尼的對立心結仍在。伊朗與其他遜尼君主國如阿聯酋、巴林也多有摩擦:伊朗對巴林什葉派多數的境遇表示關切,巴林政府則指控伊朗煽動顛覆;阿聯酋與伊朗在波斯灣三座小島主權上爭議不下。至於埃及、約旦等遜尼大國,則相對遠離伊朗,維持冷淡關係。埃及在薩達特時期即與伊朗決裂(因埃及庇護被推翻的巴勒維國王),近年有緩和跡象但尚未正式復交。約旦與伊朗外交關係存在但互信甚低。

與以色列的對立則基於意識形態和地緣政治雙重原因。伊朗伊斯蘭共和國自建立起就採取強烈的反以立場,支持巴勒斯坦事業、拒絕承認以色列國,稱以色列為「猶太復國主義政權」。這部分是出於伊朗革命的反帝國主義敘事(以色列被視為美國代理人)以及爭取阿拉伯與穆斯林民心的需要。地緣上,伊朗透過扶植黎巴嫩真主黨、哈瑪斯等直接在以色列周邊向其施壓,被以色列視為生存威脅。以色列則多次對伊朗海外勢力動武(如敘利亞境內空襲伊朗設施、暗殺伊朗核科學家等)。伊朗核計畫更是以色列極度關注焦點,以國遊說美國嚴懲伊朗。以伊實無領土爭端,但矛盾根深蒂固,被視為現代中東衝突核心之一。近期以色列透過亞伯拉罕協議融入阿拉伯陣營,對伊朗形成合圍,這更加劇伊朗的不安全感 。可見,伊朗與遜尼阿拉伯國和以色列的對立,根源在教派仇恨、革命輸出、地緣爭霸,在沒有實質讓步前難以緩和。

〔總結而言〕,美國制裁使伊朗被迫向東看並深度依賴中國等國,經濟上日趨孤立。而在中東地緣上,伊朗依然通過宗教和政治聯盟與以沙為首的遜尼集團對抗。這種「經濟脆弱 + 戰略對峙」的局面,使伊朗同時承受內外交困:一方面經濟乏力需要外援,一方面為維繫革命路線又需支出巨額資源撐持域外盟友(如每年對敘、黎提供大量援助)。然而,2023 年區域外交出現某些緩和契機,例如伊朗與沙烏地恢復邦交,伊朗受邀重返阿拉伯聯盟峰會等。若這股和解趨勢延續,或許能為伊朗減輕部分制裁壓力(如透過區域貿易增加收入)。但只要伊朗與美國總體敵對關係不變,其經濟發展和國際融入就難有突破。

(六)美歐智庫觀點彙整:中東和平、以阿正常化與經濟整合前景

美國和歐洲的主要智庫對中東近期的和平進程、以色列—阿拉伯關係正常化,以及區域經濟整合提出了諸多分析與建言。以下綜合布魯金斯學會(Brookings)、美國戰略與國際研究中心(CSIS)、蘭德公司(RAND)等智庫的觀點,歸納幾個重點:

(1)中東和平進程與以巴衝突: 多數西方智庫認為,巴以衝突仍是影響中東長久穩定的核心議題,任何中東和平藍圖都無法繞開這一點 。布魯金斯學者指出,2023年的哈瑪斯襲擊與加薩戰爭讓阿拉伯國家的民意強烈同情巴勒斯坦,導致原本推進中的以色列—沙烏地正常化談判被迫擱置 。從長遠看,智庫專家強調以巴問題若無實質進展,中東全面和平與整合將難以真正落地 。美國前中東特使勒姆波特(Yael Lempert)強調,區域主要國家的利益仍與巴勒斯坦問題息息相關,沒有對巴勒斯坦可行未來的方案,中東「一體化」願景就不完整 。例如尼哥夫論壇討論經濟合作時,阿拉伯代表不斷關注如何讓巴勒斯坦受益。

因此,智庫普遍建議美國和西方應在推進阿以和解的同時,加緊尋求重啟以巴談判、改善加薩與約旦河西岸人道條件,以免和平進程「脫節」於巴勒斯坦問題。華盛頓近東研究所(WINEP)專家馬可夫斯基(David Makovsky)等亦警告,以色列若在約旦河西岸進行片面併吞或在加薩強行驅逐巴人,亞伯拉罕協議將無法維持,更遑論擴大 。總之,智庫聲音呼籲一種「23國方案」(22阿拉伯國加一個巴勒斯坦) :即在阿以正常化最終包容一個獨立巴勒斯坦的前提下,中東和平方能全面開花。

(2)以阿關係正常化與亞伯拉罕協議: 對於亞伯拉罕協議本身,西方分析家大體持正面評價,認為其增強了區域穩定和合作,但也指出需要克服的挑戰。RAND 公司研究指出,亞伯拉罕協議證明了美國外交的價值:“外交領導力可帶來經濟整合和區域合作的實際成果” 。協議簽署五年來各國在經濟、安全上密切協作,帶來雙贏 。然而,布魯金斯等機構亦注意到協議還不夠全面:沙烏地這樣的重要國家遲遲未加入 ;2023 年加薩戰爭凸顯民意波動對協議前景的影響 。智庫建議亞伯拉罕協議需要從雙邊轉向多邊深化 。例如大西洋理事會學者 Epstein 呼籲,協議國應考慮建立一個定期協商的聯盟,類似 BRICS 那樣的鬆散架構,使各成員在反恐、教育、文化交流等議題上協調一致 。這樣可以將協議轉化為「聯盟」,以共同的寬容、和平價值凝聚穆斯林國家與以色列 。

同時,哈德遜研究所等一些保守智庫人士(如前川普副國安顧問 Victoria Coates)強調,美國新一屆政府仍應全力拓展亞伯拉罕協議,尤其瞄準沙烏地和中亞國家等 。他們認為,沙烏地雖暫緩正常化,但長遠考慮安全利益仍傾向與以色列合作;而阿塞拜疆、哈薩克等穆斯林國家加入協議是戰略機遇,可藉此進一步孤立伊朗、拓展和平圈 。不過,部分智庫人士如卡內基國際和平基金會學者警告不要忽視巴勒斯坦因素,認為對利雅德而言巴勒斯坦問題依然是動向風向標 。總體來看,智庫共識是:亞伯拉罕協議具有彈性和持久力(在戰爭衝擊下仍保持),未來應在美國引領下繼續擴容並制度化,以成為中東和平與發展的永久架構 。

(3)中東經濟整合與新經濟走廊: 關於區域經濟一體化前景,美歐智庫普遍樂見中東各國加強合作,但也務實指出挑戰。布魯金斯學會在 2019 年曾指出,中東-北非(MENA)區域內貿在各地區中最低,非石油貿易僅占全球 1.8%,主因在於政治分歧與保護主義 。但隨著近期海灣國家推動經濟轉型、阿以和解,以及 IMEC 等倡議出現,智庫認為中東經濟整合迎來了新的契機。RAND 公司 2022 年的報告強調,美國應抓住當前窗口,以經濟手段促進中東穩定:包括調解衝突、推動基建投資、支持區域合作等 。他們認為一個「正常化的中東」理想狀態應是各國能滿足人民期望、內部穩定且對全球不再輸出威脅。而經濟發展與互聯互通正是實現這目標的關鍵。針對 IMEC 走廊計畫,智庫分析大致肯定其戰略意義,認為 IMEC 提供了一條高標準、抗風險的供應鏈新路徑 。有學者稱其為「對脆弱貿易路線的有力替代」 。但也有觀點指出 IMEC 需要克服龐大資金和政治協調難題,尤其是中東局勢多變,美國必須持續投入外交資本協調各方。

一些歐洲智庫(如歐盟安全研究所)報告則提醒,IMEC 不應淪為宣傳噱頭,必須有實質進展才能服眾 。美國智庫如 CSIS 的專家則建議政府務實參與 IMEC:確保該走廊與現有合作(如尼哥夫論壇、I2U2 集團)聯動,發揮經濟和戰略雙重效益 。還有智庫提出創新想法,例如效仿埃及-以色列QIZ工業區,在中東設立跨國聯合產業園,讓更多國家享受到經濟整合的成果 。整體而言,智庫看好以經濟合作促和平的前景,認為中東各國領導人越來越重視經濟議題(例如沙烏地「2030願景」、阿聯酋多元經濟、以色列尋找新市場等) 。這種「經濟先行」有望改善中東長期碎片化的局面,儘管需要妥善處理遺留的政治衝突。

(4)美國政策與區域前景: 美歐智庫還討論了美國在新形勢下的中東政策。他們普遍認為,美國依然不可或缺:無論擴大亞伯拉罕協議還是推動 IMEC,都需要美國的外交投入和安全擔保 。CSIS報告指出,拜登政府前期著重亞太,導致 2023 年前中東局勢走向惡化(如伊朗無人機、哈瑪斯攻擊),顯示美國「放手」並非良策。隨著川普政府 2025 年上任,智庫預計美國將更積極推動之前自己促成的成果(川普視亞伯拉罕協議為重大政績) 。例如 Coates 就在 WINEP 論壇上提到「川普政府仍致力擴大協議,包括中亞國家」。

傳統外交智庫則建議美國應在恢復領導中東合作的同時,把握中俄陷入困境(俄烏戰爭、中美競爭)的機遇,重塑自身形象:如提供經濟發展方案吸引區域國家,削弱伊朗和極端組織的影響 。總而言之,美歐智庫對中東和平與整合抱謹慎樂觀:他們看到亞伯拉罕協議和IMEC等帶來的積極趨勢,但也反覆強調需解決巴勒斯坦等老問題,以及需要美國與國際社會的持續投入。

(七)2026年伊朗政府換屆與中東新面貌展望

隨著 2026 年臨近,伊朗國內外都可能出現重要變化。其中最大的變數在於伊朗最高領袖哈米尼的繼任問題:現年 87 歲的哈米尼統治已超三十載,若在 2026 年前後出現權力交替,將是伊斯蘭共和國政權的關鍵時刻。這一變局潛將改變中東的地緣政治格局,帶來新的機遇與挑戰。

〔伊朗內政潛在新局〕: 如果伊朗在 2026 年進行最高領袖換屆或政治改革,可能出現兩種主要前景:其一,體制內強硬保守派(如革命衛隊背景人物或現任司法總監)繼任,則伊朗基本政策路線將延續甚至更趨強硬,對內加強威權控制,對外繼續抗衡西方與支持「抵抗軸心」。這種情況下,中東格局短期內變化不大,緊張態勢持續。其二,若出現較溫和務實派上台(例如具有改革意識的教士或在民間有號召力的人選),則伊朗可能調整內外政策,尋求破局。此時伊朗政府或許優先紓解經濟困境,如努力恢復核協議換取制裁緩解,改善與鄰國尤其是海灣阿拉伯國家的關係,並對國內實行某些自由化措施。這將為中東帶來一系列新的合作可能。譬如,解除制裁後的伊朗可成為 IMEC 走廊的參與者或替代路線,透過伊朗本土把波斯灣連接歐亞,增強區域經濟聯通。伊朗豐富的油氣資源也可重新流向國際市場,協助穩定全球能源供應。

最引人注目的是,在一種開放情境中,伊朗未來不排除探索與以色列的某種程度和解。雖然目前看來遙遠,但若伊朗新政府採取更務實外交,不再以意識形態敵視以色列,則至少可能和以色列達成「互不敵對」默契 。華盛頓智庫甚至設想未來敘利亞、黎巴嫩、葉門等問題都有望透過包含伊朗在內的廣泛協商尋求解決 。例如敘利亞若走向和平,伊朗與美、沙或可就黎巴嫩真主黨裁軍等談判,達成地區穩定的“大交易”。

〔區域外交與聯盟重組〕: 2026年前後,中東政經結構可能呈現新面貌。首先,亞伯拉罕協議框架下可能迎來第二波擴張:若伊朗態度軟化,其傳統盟友如敘利亞、黎巴嫩可能在新環境下調整對以色列政策。例如黎巴嫩在真主黨壓力減弱時,不排除簽署某種停戰協議;敘利亞在新政府主導下甚至可能和以色列談判戈蘭高地問題以換取經濟援助 。另一方面,沙烏地-伊朗關係有望進一步改善,雙方合作安定葉門、維持海灣安全。這將減少什葉與遜尼對立,為中東集體安全架構奠基。經濟上,如果伊朗融入區域經濟,中東將多一個人口大國和工業基礎較好的市場。海灣阿拉伯國家可以對伊朗展開投資,伊朗龐大年輕人口提供勞動力和消費潛力。區域能源輸出也可更協調:伊朗回歸國際油市後,OPEC 架構內或透過新的協議來管理產量,以避免價格劇烈波動。

國際交通上,一旦政治壁壘消除,跨伊朗的運輸走廊(如連接中亞至波斯灣、連接印度洋至土耳其)將興起,甚至 IMEC 可考慮經伊朗路線作為補充。這將極大促進中東與中亞的互聯互通 。

〔美國與大國影響〕: 美國在 2025 年後如繼續由川普政府主導,其中東政策可能偏重強勢遏制伊朗,但也有可能嘗試“交易外交”。川普若見伊朗政局變化並非死硬派,可望以經濟誘因換取伊朗讓步。歐洲各國則樂見伊朗重新開放市場,法德等已表態只要美國同意,願恢復在伊投資合作 。中國和俄羅斯在此情境中反而可能相對受損,因為他們利用伊朗孤立而獲利的空間將縮小。不過,中國仍可通過一帶一路與 IMEC 連結,參與伊朗基建開發;俄羅斯則會調整策略以保持與伊朗的關係(如擴大軍事合作或在高加索協調)。總體來說,若 2026 年後伊朗更趨溫和開放,中東格局將朝多邊合作、更少對抗的方向發展。亞伯拉罕協議國與伊朗有可能實現某種程度的互動,雖然全面正常化仍有賴長期互信建立。

當然,另一種情況是伊朗政權不變或更趨強硬,那麼中東未來幾年仍將維持目前的陣營分野。亞伯拉罕協議國繼續防範伊朗,伊朗則依賴中俄,在灰色地帶進行破局(如發展核能力、扶植民兵等)。中東經濟合作則會排除伊朗進行,形成「區域整合兩軌制」:一邊是以海灣、以色列為核心的合作網絡,另一邊是伊朗與敘利亞、部分伊拉克派系的抱團,兩者彼此競爭。這種格局下和平紅利有限,衝突風險依舊。

〔綜合研判〕,2026 年的伊朗換屆將是中東政經版圖的試金石。如果伊朗選擇改弦更張,將開啟中東新機遇,大幅降低宗派和地緣緊張,讓區域一體化和經濟繁榮成為可能 。美歐智庫呼籲抓住這一可能的歷史拐點:建議各方預先規劃「後哈米尼時代」的交往策略,鼓勵伊朗融入國際。 相反,若伊朗內政無變或形勢更惡化,那麼中東和平進程仍將在高牆前踟躕,區域經濟整合也難以臻於完善。無論如何,中東正處於變局前夜,2026 年左右的一系列發展——伊朗政權走向、沙以是否建交、IMEC 是否實質落地、敘利亞局勢定型等——都將決定未來數十年中東的面貌。我們可以樂觀地期盼一個更和平、合作的中東在2026年後逐步成形,但也須對潛在風險保持關注和準備。

【附錄:圖表數據】

表1:2015–2023年伊朗年度消費者物價通膨率(%)

| 年份 | 通貨膨脹率 (%) |

| 2015 | 11.9 |

| 2016 | 9.0 |

| 2017 | 10.0 |

| 2018 | 29.5 |

| 2019 | 41.2 |

| 2020 | 36.4 |

| 2021 | 45.7 |

| 2022 | 49.0 |

| 2023 | 48.5 |

表2:2022年伊朗商品出口市場分佈(按出口額百分比)

| 出口市場 | 百分比 |

| 中國 | 27.7% |

| 其他亞洲(未分類) | 16.2% |

| 未說明 | 14.4% |

| 伊拉克 | 9.1% |

| 阿聯酋 | 7.4% |

| 其他國家 | 25.2% |